文化人形

大正から昭和初期にかけて作られた、洋装の布製の人形

キラキラとした大きな目が印象的な、当時の少女にとっては憧れの存在でした。

現在では文化人形を手作りする人も多いようです。

白檀の香炉

香木で有名な植物の絵柄の香炉です。

白檀の生態は、他の植物に寄生し栄養分を吸収しつつ自らも光合成するという

ちょっとびっくりな特徴を持つ木でした。

茶櫃

昭和の家庭には必ず見られたものではないかと思います。

これは煎茶のお手前で使用するタイプのものをイメージしました。

なので少し上品な感じです。

ちゃぶ台

これも昭和を語る上で無視出来ないアイテムですね。

伝統的なものは足を折りたたんで部屋の隅に寄せ、場所を作る役目も負っていました。

有名なちゃぶ台返しもこれを使用しひっくり返すます。物理的に言うと。

筑前琵琶

筑前琵琶は盲人の琵琶法師によるルーツを持つ語り物の音楽です。

女性奏者に人気があり、娘琵琶としても流行し、嫁入り前の女性の習い事として重視された とか。

その人気は花柳界にも及び(琵琶芸者)という人たちもいました。

電灯

レトロな照明器具です。

シェードは琺瑯で、だいたい大正から昭和初期という設定で描いています。

文机

床に座って使う机です。

畳とか座布団とか洋燈とかがよく似合うような気がするのですが

畳がないので代わりに本を積み上げてみました。

踏み台

昭和レトロな家具の一つです。

柱時計のネジ巻きなどに有効活用されました。

昔の家庭には必ずあったものではないかと思います。

柱時計

昔日本で普及していた大型の振り子時計です。

中央の小さな穴に巻き鍵を差し込んでゼンマイを巻き上げたのち

振り子を揺らして起動させます。

カチコチと言う音が何とも言えません。

姫鏡台

テーブルの上にのせて使うような小さな鏡台です。

お姫様が使うようなかわいらしくて美しい意匠が特徴です。

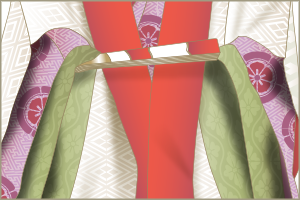

細長

平安時代中期の女性の衣類の種類の一つです。

形態不詳の「謎の装束」

平安文学には「高位の女性のお召し物」としてしばしば登場しますが

あまりに多様な解釈等があり、やっぱり謎なのです。

でもなんとなく描きたくなったので描いてみました。

真偽は不明です。

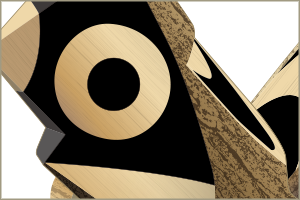

鳳凰華鬘

華鬘は仏堂における荘厳具のひとつで古代インドの生花の首飾りが起源とされています。

これは鳳凰を文様にした金属製の華鬘

この手のものでメジャーな金色でないのは私の趣味です。

瓢箪

和語ではひさご、ふくべという夕顔を使って作られた入れ物です。

世界各地で入れ物として使用された実績があるみたいですね。

それと末広がりから縁起が良い、金運などなど、

良いことばかりの付加価値が付いているみたいです。

十五夜

十五夜に昇る月は「中秋の名月」とも呼ばれ、

ススキを飾り、月見団子をお供えする風習があります。

秋の風流ですてきなイベントですよね。

カチカチ車

佐賀県・きしまやま一刀彫の木製玩具です。

カササギをモチーフにして彫られたものだそうです。

簪

簪は多彩な髪型が生まれた、江戸時代中期以降に大きく発展しました。

装着方法によって粋であるとか、通であるとかの評価が下されたようで、

芸者さんなどは結構大変だったみたいです。

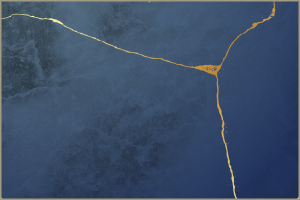

金継ぎ

陶磁器の破損部分を漆を用いて修繕する技法です。

金粉を用いていることから金継ぎと呼ばれていますが、

銀は銀継ぎ、黒呂色漆や弁柄漆などは色漆継ぎになりますね。

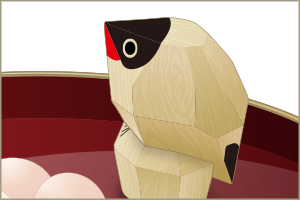

木鷽

鷽替え神事などに用いられる木製の人形です。

天満宮の参拝者が授かったウソを他の参拝者と交換して開運招福を祈願する神事ですね。

ウソは菅原道真が蜂に襲われた時颯爽と現れこれを救ったのだとか。