暴れ熨斗

吉祥文様です。束ね熨斗が暴れています。威勢の良さが江戸っ子の気風にあったようですね。

これは藍染めの着物の柄に入れてみました。

菊酒

重陽の節句(9月9日にに行われる五節句の一つ)に飲む、菊の香りを移したお酒です。

邪気を払い、無病息災や不老長寿を願うお酒ですね。

熊手

鷲が獲物を掴んでいるとか、落ち葉をかき集めるとか、

形や機能が縁起良いとされて飾り物とされました。

こういうものを指物と言うそうです。

熊鈴

熊避けの鈴です。

熊に出会わないよう注意を促すものですが、

どれほどの効果があるのかは不明みたいです。

燻爐

香を焚くための道具です。

これで衣服に香を焚きしめたりします。

古典文学などを読んでいるとたまに出くわしますよね。

招き猫

前足で金運を招く猫の置物。

左手を上げている場合は人を招くと言われています。

猫はネズミを食べるため、昔は養蚕の縁起物でした。

今は主に商売繁盛が主なお仕事ですね。

長団扇

夏のイメージを現す重要なアイテムです。

昔は手に持つ道具として様々な用途が当てられました。

その変遷をたどればまた面白いものがありますが、これは夏に涼を取る道具です。

棗雛

兎のお雛様を棗に入れたもので私のオリジナルです。

棗雛というお雛様は存在しません。

小面

能楽の代表的な面。

「小」は可愛らしい若くて美しいという意味で、若い女の面です。

蝋燭

和蝋燭です。

植物性の原料で作られたもので、

油煙が少なく、燃えて溶けた蝋は芯に吸い上げられて蒸発するので

煤も少なく液だれもほとんどありません。

その分お値段は張りますが。

龍笛

雅楽に用いられる竹製の横笛です。

その音色は、天と地の間を飛翔する龍の鳴き声にたとえられるとか

なんかすごいスケールですよね。

ちょっと昔の幼い心の病が蘇るようです。

背守り

その昔、霊魂は背中に宿っていると思われていたので、

世のお母さん達は背中に魔除けを縫い付けることにしました。それが背守りです。

煙草盆

喫煙に必要な火入れ、灰落し、たばこ入れ、きせるなどをひとつにまとめたものを

煙草盆と言います。

装飾的な調度品としても人気だったようですね。

手鏡

元は祭祀の道具であった鏡が誕生したのは室町以降

江戸時代に化粧の発展と共に庶民に広く普及していきました。

これは合わせ鏡になっています。

屠蘇

無病息災や長寿を願って正月に飲む特別な祝い酒

「屠」は邪気を払い 「蘇」は魂をよみがえらせるという意味があります。

発祥は中国で平安時代に日本に伝わりました。

爪革

下駄の前部分にほこりや雨時の泥跳ねを避けるために、

指の部分につけた革製の覆いです。

和箪笥

日本の伝統的な家具ですね。

和箪笥の特徴は引き出しの前板が本体の内側に入り込むことです。

洋箪笥は前板が本体の前に出る、かぶせ構造になっていてこれが大きな違いです。

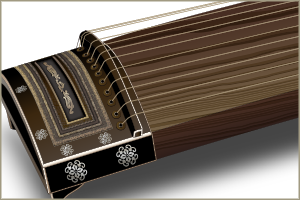

和琴

和琴の歴史は古く、神話時代にまで遡ります。

古墳時代の埴輪にも琴を演奏する姿が見られますね。

古来から日本に伝わる固有の楽器という訳です 。

和鞍

倭鞍ともいい、唐鞍に対し、

日本の鞍飾りを総称したものをいいます。

奈良時代までは馬自体が少なく、和鞍は神仏への献上品や副葬品という扱い だっやそうですよ。

雪紋笹

笹の葉の上に雪が積もっている様子をデザイン化した紋様

笹が雪の重みに耐え頑張ってる様子から忍耐とか強靱な精神とか生命力とかの意味が込められ

特に着物の文様とかに人気のようです。